前回のLE通信「採用前にその人の『EC販売力』がわかる6つの実践課題」に続き、今回のライフエスコート通信では、自身が所属し、職務においては対面することにもなる、けれど普段は俯瞰的な位置から考えることの少ない「組織(企業)とは?」という話題に注目してみたいと思います。今回は「企業組織」の発展と共に成長してきた「産業・組織心理学」という学問を元にお話を進めます。

- 「産業・組織心理学」とは?

20世紀初頭、第一次世界大戦による兵士の選抜や軍需工場労働者の能率、除隊兵の復職などが社会問題化し産業心理学という学問の形成に大きな影響を与えたとされています。

そして、第二次世界大戦後のめざましい技術進歩は、産業革命による大量生産技術をもたらすこととなり、また企業組織の経営者は効率や生産性の向上、製品販売のための工夫にも取り組むこととなりました。このことが組織心理学と呼ばれる組織の効率的な経営に関する研究の活性化につながりました。

この2分野の学問は次第に統合されていき、1973年にはアメリカ心理学会において正式な部門として認知されることとなり、日本では1985年に「産業・組織心理学会」が発足しています。

「産業・組織心理学」とは、上述の「産業心理学」と「組織心理学」の2分野から構成される学問であり、さらに「産業・組織心理学会」では次の4分野についての研究が続けられています。

・人事部門

・組織行動部門

・作業部門

・消費者行動部門

今回は主に「組織行動部門」「作業部門」の実務に即した内容についてみていきたいと思います。

2.「組織行動部門」とは?

この部門では組織内での人間の行動を多角的に研究しています。いくつかのテーマを見てみましょう。

・ワークモチベーション

心理学的には「目標に向かい行動をはじめ、方向を決め、持続させる内的プロセス(Mitchell, 1982」と定義されます。「働く理由」と「働き方の質」を左右する要素であり、個人の満足度、組織の生産性、離職率などにも関与します。

・処遇の公正感

産業組織心理学において、「処遇の公正感」は主に以下4つの公正性に分類されることが多いです。

- 分配的公正 ⇒ 功績、努力、能力に応じて報酬が配分されているかという評価。

- 手続き的公正 ⇒ 意思決定のプロセスが一貫していて、透明で、偏りがないか。

- 相互的公正 ⇒ 上司や同僚から尊重され、丁寧に扱われていると感じられるか。

- 情報的公正 ⇒ 意思決定の背景や理由が、十分に説明されているか。

・職場の人間関係

仕事の満足度、ストレス、パフォーマンス、離職意向などに大きな影響を与えるテーマです。

職場における人間関係は、単なる「仲の良さ」ではありません。多面的なサポート構造を通じ、働く人の心理的、行動に影響を与えます。情緒的・評価的・道具的・情報的サポートのバランスが取れている職場ほど、従業員の満足度やパフォーマンスが高まる傾向があるとされています。

- 情緒的サポート:共感、理解、思いやりなど安心感を与えるサポート

- 評価的サポート:自己評価や意思決定の手助けとなるフィードバックや励まし

- 道具的サポート:具体的な手助けや実務的支援(時間・労力・資源)

- 情報的サポート:アドバイス、提案、指示、知識の提供など、意思決定に役立つ情報支援

・葛藤調整(コンフリクトマネジメント)

コンフリクトマネジメントとは、職場内で生じる対立や不一致(葛藤)を効果的に対処、解決し、協力関係を維持、回復するための心理学的プロセスを指します。ご自身の職場内でも以下のような「葛藤」が日々発生していないでしょうか。

- 目標の違い(例:部署によって優先事項が異なる)

- 資源の奪い合い(例:予算、人員、時間の配分)

- 値観や信念の相違(例:ワークライフバランスや働き方、仕事観)

- コミュニケーション不足(例:情報共有漏れや情報伝達ミスによる誤解)

- パーソナリティの不一致(例:対人スタイルや価値観による衝突)

・ストレス

産業組織心理学におけるストレスとは、「仕事に関連する要因によって引き起こされる、心身への負荷や不均衡な状態」を指します。これは、生産性の低下、モチベーションの喪失、心身の健康障害、離職意向の増加など、個人にも組織にも深刻な影響を及ぼすこととなり非常に重要なテーマです。

・チームワーク

チームワークとは、チームメンバーが協力し合い、共通の目標を達成するために行動する過程を指します。しかし、必ずしも効率的に成果が上がるわけではなく、時には「プロセスロス」と呼ばれる非効率的な状態が生じることがあります。

プロセスロスとは、メンバー間の協力や調整が十分に行われず、理論的に可能な成果が得られない

状態を指し、チーム全体の生産性や効率が低下する原因となります。

・リーダーシップ

リーダーシップにはさまざまな側面がありますが、その中でも「信頼」は非常に重要な要素です。

また、上記とは逆の「破壊的リーダーシップ」と呼ばれる概念も存在します。破壊的リーダーシップは、リーダーの行動や態度が、組織や従業員に悪影響を与えるスタイルを指します。破壊的リーダーは、従業員のモチベーションや職務満足度を低下させ、組織文化を悪化させることが多いと言われています。

・組織文化

組織文化とは、「価値観」「信念」「行動規範」「習慣」など、組織の意思決定や行動様式、対人関係、職場環境のあり方を形作るものを指します。たとえるならば「この組織ではどう振る舞うのが普通か?」という見えないルールや空気感を意味します。組織に根付いた文化があまりに固定化され、柔軟な変化や新しい考え方が受け入れられなくなっている状態のことを「組織文化の硬直化」と呼びます。変化への抵抗が強くなり、イノベーションの阻害、環境適応力の低下、離職増加などのリスクが高まります。組織はつねに文化の「現在地」と「時代とのズレ」を見直し、そして柔軟に進化させていく課題を抱えています。

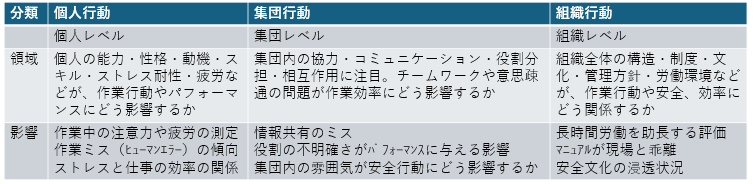

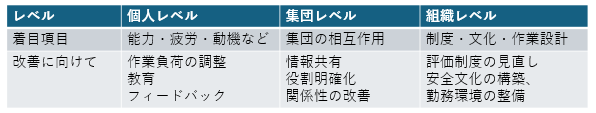

大まかなテーマをざっと書き出してみたように「組織行動部門」で取り扱われるテーマは非常に広範囲におよびます。社内面談やマネンジメントセミナー等でもよくみかける名称が多いことにも気づかれるでしょう。下記は「個人」「集団」「組織」の3つのレベルで整理した内容になります。

たとえば、職場で発生する様々な問題は、個人のみの問題ではなく作業設計や制度、職場環境の不備によって引き起こされるという見方もできます。下記へ一例を書き出してみます。

▼ 例1:「協調性がない社員」

・チーム内での役割が曖昧で対立が起きやすい

・管理職が対人関係の摩擦を放置している

・話し合いの機会やルールが整備されていない

▼ 例2:「なかなか行動に移さない社員」

・指示が不明確でどう動けばよいかわからない

・過去に提案が却下された経験があり、萎縮している

・ミスへの処罰が強く、行動すること自体がリスクになっている

▼ 例3:「集中力が続かない社員」

・休憩の取れない勤務体系

・騒音や過密な職場環境

・ 過剰な業務量

個人レベルの努力だけでは限界があるため、ひとつの問題の改善には、組織や集団レベルからの支援・設計改善も必要不可欠であると考えられます。

3.「作業部門」とは?

作業部門では、作業の安全性、作業者の健康、作業環境の設計など、作業に関わるさまざまな要因が心理的にどのように影響し合うかを取り扱っています。

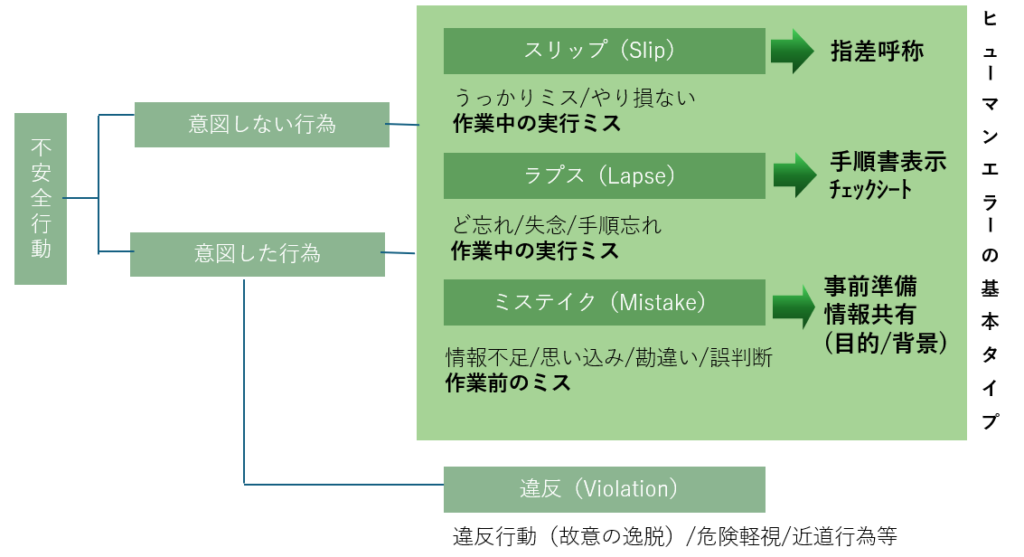

今回は「作業の安全性における不安全行動」のうち、人間の注意や判断、記憶、動作の限界によって生じるミスである「ヒューマンエラー」について取り上げます。

ヒューマンエラーとは、心理学においては「計画された一連の心理的・身体的過程において、意図した結果が得られなかった場合を意味する用語(Reason,1900)」と定義されています。エラーの発生のタイミングや性質でタイプごとに分類することにより、有効的な対策を考えることができます。

・スリップ

原因:うっかりミス、やり損ない ⇒ やるべきことは分かっているが、実行を誤る

(例:メール送信先を間違える、機械のボタンを押し間違える)

対応策:指差呼称(作業内容や対象の「目視」「指差し」「確認」を行う)

・ラプス

原因:ど忘れ、失念、手順忘れ ⇒ 情報や手順を忘れてしまう

(例:工程の一部を飛ばす、予定していた作業を抜かす)

対応策:手順書表示、実施手順をリスト化したチェックシートの利用

・ミステイク

原因:情報不足、思い込み、勘違い、誤判断 ⇒ そもそもの考え方や理解が間違っている

(例:機器の故障を別の原因と誤認する、不適切な手順を選択する)

対応策:入念な事前準備、作業者間での作業目的や背景についての情報共有

・エラー防止のための対策

- 業務設計の最適化 ⇒ インターフェースを直感的にする。手順を簡素化する。

- マニュアル整備 ⇒ 実務に即した分かりやすい手順を提供する。

- フィードバック ⇒ エラーが起きた際に即座に気づける仕組みを構築する。

- 教育と訓練 ⇒ 判断力や注意力を支えるスキルの習得をうながす。

- 組織文化の改善 ⇒ ミスを報告しやすい、心理的安全性の高い職場づくりを行う。

ヒューマンエラーは個人の行動や判断における非意図的な失敗を指しますが、単なる「個人のミス」ではなく、システム全体に内在するリスクとしてとらえることが重要となります。エラーを防ぐために、作業環境・設計・教育・組織文化の整備など、包括的なアプローチを検討する必要があります。

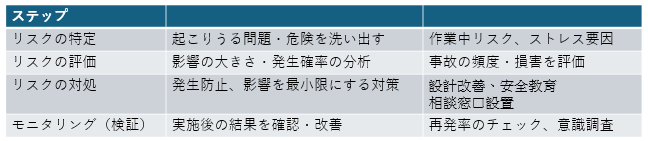

4.「組織行動部門」と「作業部門」にまたがる「リスクマネジメント」

リスクマネジメントについても考えてみましょう。リスクマネジメントはこれまで見てきた「組織行動部門」「作業部門」にまたがって検討することになります。職場における事故・トラブル・ストレス・不適応などの「望ましくない事態」を未然に防ぎ、発生した場合も被害を最小限に抑えるためにはどのようにすべきでしょうか。

・作業部門:作業環境、ヒューマンエラー、安全設計など、現場でのリスクを扱います。

・組織行動部門:組織文化、リーダーシップ、コミュニケーションなど全体のリスクを扱います。

・リスクマネジメント:リスクの特定、評価、対応策の策定を行います。

「リスクマネジメント」という言葉は「危険をゼロにする」という意味合いであると誤解されがちですが、リスクを完全に排除することは現実的ではありません。人間の特性、注意力の限界、意思決定のバイアス、集団心理などを理解したうえで、リスクを“ゼロ”にするのではなく、“賢く制御する”ことを目標とすべきだと考えます。

この考え方は安全管理にとっても本質的なものです。トラブルや不調は、個人の失敗ではなく、システムの弱さからも生まれるものです。だからこそ、個人、集団・組織のそれぞれのレベルで予防的なアプローチを積み重ね、トラブルの芽を早期に発見して未然に防ぐ仕組みが必要です。さらに、その仕組みが根づいてはじめて「安全文化」が生まれます。安全文化とは、ルールの遵守だけでなくメンバー同士が安心して声を上げられる空気や、「これは危ない」と感じた時に立ち止まれる勇気が、組織に共有されている状態のことを指すのだと考えます。それはマニュアルには書ききれない、組織の“空気”や“態度”の積み重ねです。

安全を守るのは個人の責任ではなく、組織全体の知性と文化の問題だと考えます。仕組みで守り、文化で育てる。そんな安全のあり方を、これからも追求していきたいと思っています。

5.さいごに。

弊社では、人の働き方や組織のあり方に関する知見や日々発生する課題に対峙することにより、社内のフローやルールを日々アップデートしています。働きやすい環境は「気合い」や「人柄」だけでは生まれません。チームのパフォーマンスを高めるためには、人間の心理や行動特性を理解し、それを反映した仕組みや運用が不可欠です。業務の見える化やフィードバックの仕組みなど、どれも理論と実践を行き来しながら設計改善を繰り返しています。試行錯誤の連続ですが、「働きにくさ」に敏感であることは、私たちの小さな強みだと思っています。

ご興味を持たれた方は是非弊社迄ご連絡ください。最後までお読みいただきありがとうございました。

現場で役立つプレゼント付き!最新ECノウハウで実践力が身につく! ECハウツー7日間 無料メルマガ講座に登録する