以前、ある商品を複数のモールで販売したときのこと。画像も説明文も価格もまったく同じなのに、あるモールではすぐに注文が入り、別のモールでは何日たっても動きがない。最初は「あれ?」と不思議に思っていましたが、やがてその違いが「モールごとの特性」に起因することに気づきました。

「どこに出しても売れるはず」

そんな思い込みが崩れた瞬間でした。この経験から、「売れない理由は「商品」ではないかもしれない」と考えるようになったのです。

目次

■売れるモールと、売れないモール。違いは「クセ」にあった

ECモールは一見どこも同じように見えますが、それぞれに独自の「クセ」があります。これは数値や仕様だけでは読み取れない、「肌感覚」のようなもので、日々の運営を通して見えてくるものです。

<楽天市場>

楽天は「イベントの見せ方」が命です。

ポイントアップ施策やクーポンの活用が、売上に直結するという実感があります。

例えば、「ポイント10倍」「◯日まで限定」などをバナーや商品名に入れたとき、CTR(クリック率)が最大で2.8倍に伸びたこともありました。値引き表示はルール上制限がある分、ポイントを活用した見せ方の工夫が問われます。楽天は全体的にコンテンツが多く、見せ方を誤ると「情報の渋滞」が起きがちです。だからこそ、視認性と整理力のある見せ方が問われるモールとも言えます。

<Amazon>

Amazonは、とにかく検索が命。商品名・スペック・キーワード――すべてを最適化したうえで、正しく整理することが成果につながる王道です。デザインで引っ張ることも重要ですが、それより内容で勝負。具体的な商品用途などをキーワードに入れ、ユーザーの検索意図に沿った商品設計がカギです。一方で、Amazon独自の広告やSEOの癖を掴まないと、埋もれてしまうことも。「整える」ことがすべての土台になる場所です。

<Yahoo!ショッピング>

Yahoo!ショッピングはPayPay還元とストア独自クーポンの合わせ技がとにかく強力です。

施策がうまく重なった週は、カート追加率が2〜3倍に増えることも珍しくありません。外部流入よりも内部施策の連動が売上を左右するため、キャンペーン時期と重ねた仕込みが重要です。

<au PAYマーケット>

au PAYマーケットは、自社企画よりも「モール全体で行われる施策」に乗れるかどうかがポイントです。「クーポン祭」「ポイントアップウィーク」など、波に合わせて商品を打ち出すタイミングを見極めることが重要です。

< ファッション系モール(ZOZOTOWN/ロコンド/マルイモール など)>

ここでは何よりもブランドとの親和性と「世界観」の表現が求められます。

写真のトーン、モデルの雰囲気、テキストの表現など、「そのモールらしさ」に合っていないと浮いてしまう。同じ商品でも、背景の壁の色やカメラアングルひとつで見え方が変わるという、感覚的でありながらシビアな環境です。

■モールのクセを知ると、「売れない理由」が見えてくる

こまでの話からわかるのは、モールごとに「売れる型」が違うということです。つまり、同じ商品でも、同じカテゴリ設計・商品設計では通用しないということ。ただし、すべてのモールごとに完全に別設計で運用していたら、作業量も管理もとんでもないことになります。現場の運用と効率の両立。この課題をどう乗り越えるかが、次にお話ししたいことです。

■カテゴリ設計、それは「見えない設計図」の話

「商品が売れない」その原因が、実は「カテゴリ設計」にあること、意外と多いんです。

<カテゴリ追加は、実は「設計変更」>

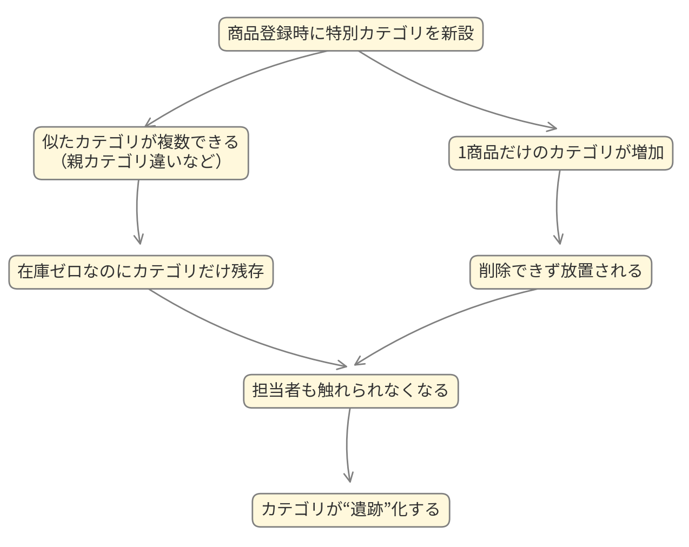

カテゴリを増やすということは、Webサイトにおける「回遊導線」を変えるということ。それはつまり、ユーザーの動線や検索の文脈を変更する、設計図そのものをいじるようなもの。にもかかわらず、EC現場では「この商品だけ特別カテゴリ作っておこうか」でも、あとになって「似たようなカテゴリが3つある」ことに気づいたり、「1商品しか入っていないカテゴリ」がいくつもできていたりします。

<なぜカテゴリは「遺跡」になるのか>

最初は明確な目的があって作られたカテゴリも、時間とともに誰にも触れられなくなっていく。「削除するとどこかに影響が出そう」「何かと連携しているかも」といった不安から、誰も手をつけられずに放置されていくのです。

そして、気がつくと…

在庫ゼロの商品しか入っていないカテゴリが残っている、 似た名前のカテゴリが複数存在して、どれが正しいのか分からない、親カテゴリがバラバラで、構造が破綻している。

こうした「使われていないけれど消せない」カテゴリが積もり積もって、まるで化石のようにサイトの奥に残っていきます。これが私たちのいう「カテゴリ遺跡」です。

<本来あるべき理想と、立ちはだかる現実>

本当は、モールごとの構造や検索ロジックに合わせて、カテゴリを最適化するのが理想です。けれど、それを実現しようとすると、いくつもの壁が立ちはだかります。たとえば、毎月アップする新商品の数が多すぎて、カテゴリ設計にまで手が回らなかったり、修正作業が複雑化しすぎて全体像を把握しきれなくなってしまったり。

さらに、モールごとに分類のルールや階層の考え方がまったく違うことも、設計を困難にする要因です。こうして現場では、計画的な構築ができないまま場当たり的にカテゴリが増えていき、気づけば「売れない構造」が出来上がってしまう──そんなことが、実際に起こるのです。

<どうすればいい?――現実的な解決策>

理想的なカテゴリ設計は、正直いって一朝一夕ではできません。でも、次のようなアプローチで、少しずつ整えていくことは可能です。

- 登録作業の前に「カテゴリ設計会議」を行う

- 商品群ごとの分類マトリクスを作って見える化

- 「削除ルール」を設定し、使われていないカテゴリを断捨離

- モール別に合わせたテンプレート設計を準備して再利用可能に

そして大事なのは、「全部ゼロから作る」のではなく、「共通カテゴリ設計+ローカル調整」というハイブリッド型の考え方。

<共通設計×ローカル最適化=運用も回る>

- 9割は共通設計で効率化

- 1割はモールの「クセ」に合わせて調整

こうすることで、運用効率と成果の最大化が同時に目指せます。

■まとめ――「売れる設計」いっしょにつくりませんか?

商品が売れるかどうかは、商品そのものだけで決まるわけではありません。

カテゴリの構造、モールとの相性、ちょっとした見せ方――すべてが積み重なって、「売れる構造」ができあがります。私たちは、そうした見えづらい課題を一つひとつ拾い上げ、構造を整えるお手伝いをしています。

「なんとなく運用してきたけど、最近伸び悩んでいる」「カテゴリ、気づけばぐちゃぐちゃかも…」そんな方は、ぜひ一度ライフエスコートにご相談ください。

「売れる設計」も「運用が回る仕組み」も私たちがいっしょにつくります。

現場で役立つプレゼント付き!最新ECノウハウで実践力が身につく! ECハウツー7日間 無料メルマガ講座に登録する